这些常用的内网穿透工具说关就关,你还在用?替换方案在这里!

在很多企业里,ERP、财务、CRM 这类核心系统往往会选择私有化部署,而不是放在公有云上。原因很简单:一方面,这类系统承载着最敏感的数据,涉及客户、资金、供应链等,信息安全是底线;另一方面,私有化部署可以让企业在成本上更可控,不必年年承担高昂的云服务开销。

但是,私有化部署带来一个现实难题:外地分公司、工厂、门店,甚至经常出差的员工,要如何在不暴露内网、不花大价钱拉专线的情况下,顺畅地访问这些系统?这时候,内网穿透往往就是解决方案。它能在保障局域网不直接暴露的前提下,实现远程访问,既方便,又经济。

不过,真正落地时,问题就来了。内网穿透工具看似随处可见,但能否长期稳定使用却是另一回事。很多人一开始选择了便宜甚至免费的工具,结果运行没多久就出现各种意料之外的麻烦。

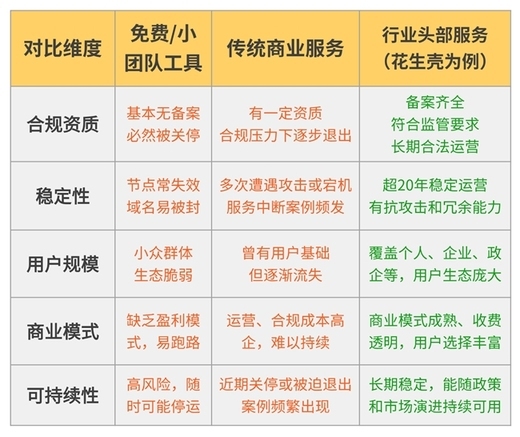

也正因如此,把常见的几类服务拉出来一对比,就能很清楚地看到差异,免费工具容易掉链子,传统商业服务可能在合规压力下退出、稳定性无法保障,只有那些资质完善、商业模式成熟、用户生态足够大的头部服务商,才真正有可能在五年、十年后依然稳稳存在。

具体来说,内网穿透服务常见的问题主要有几类:

第一,节点和服务不稳定。一些小团队开发的工具,缺乏专业运维能力,节点经常掉线,域名被封的情况也屡见不鲜。对个人用户来说可能只是暂时不方便,但对企业系统来说,这意味着业务中断。

第二,缺乏资金支持。很多内网穿透服务靠“兴趣”或“补贴”维持,缺少长期的盈利模式,最终只能亏损停运,用户不得不临时迁移。

第三,合规风险。近几年监管收紧,如果服务商没有备案资质或合规资质,被强制关停只是时间问题。

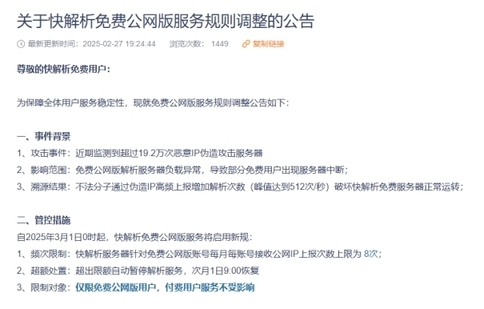

这些问题并不是假设。比如 2024 年“快解析”就因为遭遇大规模 DDoS 攻击,导致部分北方节点用户域名解析中断,几天后又因认证服务器遭遇流量攻击,用户再度受影响。到 2025 年春节过后,更是因超过 19 万次恶意 IP 伪造攻击,导致免费公网解析服务器异常,部分用户服务中断。这样频繁的故障,对依赖它跑业务的企业来说,是无法承受的。

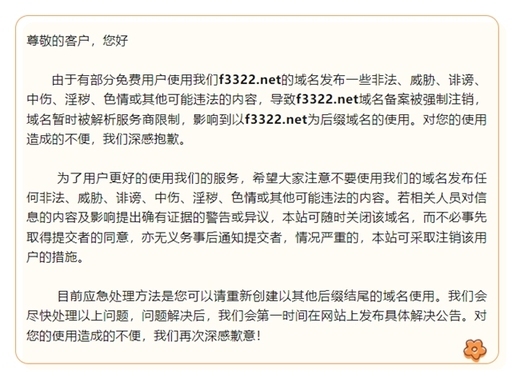

类似情况还有“3322 事件”。由于部分用户利用该域名发布违法内容,2024 年底监管部门直接注销了域名备案,结果解析服务受限,大量使用该域名的用户陷入访问中断。可以说,哪怕服务商本身没有恶意,只要合规不到位,用户也会被波及。

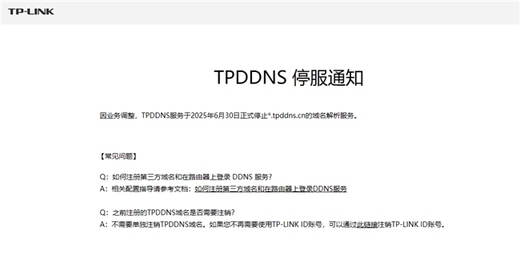

甚至一些知名大厂也未能幸免。TP-LINK 作为路由器巨头,曾长期提供 TPDDNS 动态域名解析服务,但在合规压力和改造成本的双重作用下,最终在 2025 年初宣布将于 6 月 30 日停止运营,并在公告中建议用户转向合规服务商。连 TP-LINK 这样的厂商都扛不住,更不用说那些规模更小的团队了。

这些例子说明,选择内网穿透服务时,真正决定能不能“长期可用”的,是合规性和可持续性。

所以,一旦牵涉到 ERP、财务、人力、监控等高价值业务,选择内网穿透就必须谨慎。真正能决定服务能否“长久可用”的是:

一、合规资质是否齐全,能否长期合法合规运营;

二、商业模式是否成熟,是否能靠健康的收入持续运转;

三、 用户生态是否足够大,规模越大,服务停摆的风险越小。

比如有家连锁零售企业,全国有数百家门店。他们最初用的是一款免费穿透工具来打通总部和各地门店的收银系统与库存管理,问题很快暴露:有时节点不稳定导致收银机数据回传延迟,甚至在遇到大规模服务故障中,部分门店无法和总部系统同步,直接影响了营业。

后来他们重新评估,转向了合规、长期运营的贝锐花生壳内网穿透。原因很简单:二十多年运营经验,服务不仅有备案资质,背后还有成熟的商业模式,能够确保持续稳定。更关键的是,用户群体大、落地案例多。

其实,无论是零售企业,还是制造业工厂、跨国分支机构,场景其实都类似:核心系统本地部署并需要远程可用,但同时必须确保安全与稳定。如果使用的是临时性的、不合规的服务,看似省钱,最终可能带来更高的损失。

而像贝锐花生壳这样的内网穿透服务商,本身是行业里最早的玩家,运营了二十多年,从最初的 DDNS 动态域名解析,到内网穿透、域名注册、证书签发,再到推出贝锐向日葵、贝锐蒲公英等产品线。这种演进本身说明,它不是“短期项目”,而是能够跟随政策和市场变化长期存在的生态。

换句话说,它的价值在于“能不能五年、十年后还在正常运营”。这恰恰是很多企业在早期选型时容易忽视的地方。

总体来说,内网穿透+私有化部署,确实能让企业在保障数据安全的前提下,实现灵活的远程访问,是一种非常实用的方案。但选择服务商时一定要慎重:比起眼前的低成本噱头,更重要的是合规、稳定、可持续。

从过去几年行业里的案例来看,踩坑的企业不在少数,而能够稳定走到今天的,往往都是那些有合规资质、商业模式成熟、用户规模庞大的服务。它们的存在,让企业不用再担心“哪天突然没法用了”,真正做到远程访问方案的长期可用。

评论